Mensajes de náufragos:

Desde hace muchos años me vengo preguntando cómo abordar la historia de Armando Amiratti, un hombrecito de profesión cura, que consiguió movilizar durante días –quizás hasta pueda hablarse de años- a una comunidad tradicionalmente apática como la de Cañada de Gómez.

Por Mario A. Chiappino

Periodista

Nunca antes –ni después- una causa auténticamente popular y con un claro contenido ideológico se transformó en una lucha del pueblo contra el poder, encarnado éste en la figura de un obispo retrógrado y conservador.

Sin embargo, a la hora de contarlo, siempre me pregunté si ese inusual hecho épico, prota

gonizado por toda una comunidad de la pampa gringa –generalmente tan conservadora como la propia jerarquía eclesiástica- , no había sido finalmente una gran derrota popular, a la luz de los sucesos que paso a relatar, aunque ya se hayan contado tantas veces.

Amiratti llegó a nuestra ciudad allá por 1962 para reemplazar a monseñor Guillermo Martín, un cura tradicionalista, de misa en latín, de los que cobraban por las ceremonias religiosas y tenían una especial simpatía por los sectores más acomodados de la sociedad. Se había hecho construir una nueva casa parroquial y para su último cumpleaños las damas de la iglesia le habían regalado un auto 0 km.

El cura recién llegado era todo lo contrario. Humilde, servicial, bueno. Enorme persona que vivía como pensaba, en una iglesia que empezaba a cambiar a partir del Concilio vaticano II y su opción preferencial por los pobres.

Cuentan que precisamente para su primer cumpleaños en la ciudad, las mismas damas le preguntaron que quería, y el pidió una bolsa de 50 kilos de yerba y otra de azúcar, y que la salió a repartir ese mismo día por la zona sur de la ciudad. O que se cansaban de compr

arle colchones porque los regalaba y siempre lo encontraban durmiendo sobre una frazada. O que la heladera estaba siempre vacía aunque se la llenaran todas las semanas.

Lo cierto es que cada cañadense que vivió aquella época tiene su recuerdo de esta persona entrañable que se fue poco a poco metiendo en el corazón de todos.

En mi casa por ejemplo, mi viejo odiaba a la curia y no pisaba una iglesia desde el día de su casamiento con mi mamá. Sucede que antes que ellos se había ca

sado otra pareja de mejor condición económica, que había pagado por un casamiento vip, con flores y una alfombra especial. El propio cura Martín hizo parar y esperar el inicio de la ceremonia posterior, es decir la de mis viejos, para que quitaran las flores y pusieran la alfombra roja común, porque ellos no habían pagado. Esa era la iglesia que venía a cambiar Amiratti, con sus ideas pero sobre todo con su ejemplo.

Así terminó siendo casi parte de nuestra familia, como del resto de las familias cañadenses. Recuerdo el festejo del día de mi comunión y el de mi prima, junto al bautismo de mi hermano Roberto en el viejo galpón de la fábrica con casi todo el barrio invitado. En el medio de la fiesta apareció el cura con su sotana negra, su pelo entrecano y sus gruesos lentes, para alegría de todos que lo recibíamos orgullosos, con esa felicidad auténtica de la gente simple y humilde.

Por eso no fue extraño que cuando aquel oscuro obispo quiso sacarlo de su lugar de pastor, casi todo el pueblo, fieles y no tanto, católicos practicantes y hasta ateos declarados, hayan salido a defenderlo y a pedir que se quedara en la ciudad.

En esos mismos años, junto al creciente afecto que el cura se ganaba con sus acciones, crecía dentro de la iglesia un movimiento llamado de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que adhería a los lineamientos de la iglesia latinoamericana reunida en Medellín y a la incipiente “Teología de la liberación”.

Amiratti no era solo un buen tipo. Era un intelectual que además lideraba este movimiento en la diócesis de Rosario, del que participaban alrededor de 30 curas. Era lógico que entre ellos y el reaccionario obispo Bolatti comenzaran a aparecer diferencias cada vez más marcadas, que terminaron, ya entrado el año 69, con la sanción a dos de ellos. Por solidaridad el resto presentó su renuncia a la diócesis con la esperanza de que el obispo reviera su decisión y los llamara al diálogo.

Por el contrario Bolatti –que los consideraba poco menos que militantes comunistas- les aceptó las renuncias y los mandó a reemplazar de inmediato.

En la mayoría de los pueblos y ciudades la feligresía acompañó a sus sacerdotes, se solidarizó con ellos, pero no logró impedir que finalmente fueran reemplazados.

En Cañada en cambio, apenas el cura contó que le habían aceptado la renuncia y lo iban a reemplazar, se convocó a una asamblea popular que decidió tomar el templo y resistir la orden jerárquica, a la vez que se armó una comisión que llevaría el nombre del día de su creación, 29 de junio, día a la vez del patrono de la ciudad.

En el país los sectores populares, obreros y estudiantes, comenzaban a rebelarse contra la dictadura de Onganía y muy pocos días antes, Rosario y Córdoba habí

an sido protagonistas de gestas heroicas, luego conocidas como el Rosariazo y el Cordobazo.

De modo que había una ebullición contagiosa que llegaba a pequeñas comunidades como ésta. La comisión armó las guardias, reuniones y movilizaciones, y movió cielo y tierra literalmente para cambiar la decisión. Hasta le mandaron un telegrama al Papa y se reunieron con obispos de todos los colores.

El 4 de julio a la mañana llegó el nuevo cura, Román de Montevideo, que no pudo ingresar porque la parroquia estaba tomada y se trasladó a la jefatura. Para el mediodía ya había más de seis mil personas frente a la parroquia y por la tarde todos los negocios cerraron sus puertas mientras una enorme movilización de autos hacía sentir sus bocinazos. Ese día no hubo clases ni trabajó nadie, y la ciudad comenzó a empapelarse con carteles que pedían la renuncia del obispo.

Pasaron varios días con movilizaciones por las tardes y reuniones por las noches, hasta que el 17 de julio Cañada iba a entrar en la historia negra de la iglesia católica, porque se iba a producir el primer hecho de violencia generado por diferencias ideológicas internas desde el Concilio de Trento.

Ese día Bolatti decidió recuperar la parroquia y mandaron a centenares de efectivos policiales de Rosario –los de Cañada no querían actuar en contra de sus propios vecinos- junto a fray Román de Montevideo. Llegaron a media mañana cuando la parroquia ya estaba rodeada de manifestantes y de inmediato comenzaron la represión. Arrojaron gases lacrimógenos y comenzaron a detener manifestantes, algunos de los cuales fueron salvajemente golpeados. Así consiguieron dispersar la protesta, entrar por una ventana y recuperar la casa parroquial. Sin embargo por la tarde la situación explotó, cuando comenzaron a congregarse centenares de cañadenses armando barricadas en pleno centro de la ciudad, para resistir la represión que adquirió un cariz cada vez más violento, con balas de parte de la policía y pedradas, bombas molotov y hogueras como respuestas de los manifestantes, entre los cuales hubo cuatro heridos, y otro tanto entre las fuerzas policiales.

Los hechos no terminaron allí. En los días posteriores siguió habiendo marchas, un paro general, nuevas escaramuzas con las fuerzas policiales y una ciudad movilizada y dolida.

Amiratti fue suspendido ad divinis por el obispo, y los fieles buscaron lugares alternativos para las misas y ceremonias, incluyendo un galpón que funcionó durante varios meses trayendo de otros lados curas del movimiento. Hasta que el propio sacerdote entendió que lo mejor era aceptar la invitación de Monseñor Enrique Angelelli y se fue a La Rioja, donde siguió con su vocación sacerdotal.

El pueblo cañadense le dio la espalda a la iglesia durante muchísimos años, pero siguió en contacto con su pastor, a través de cartas y algunos viajes.

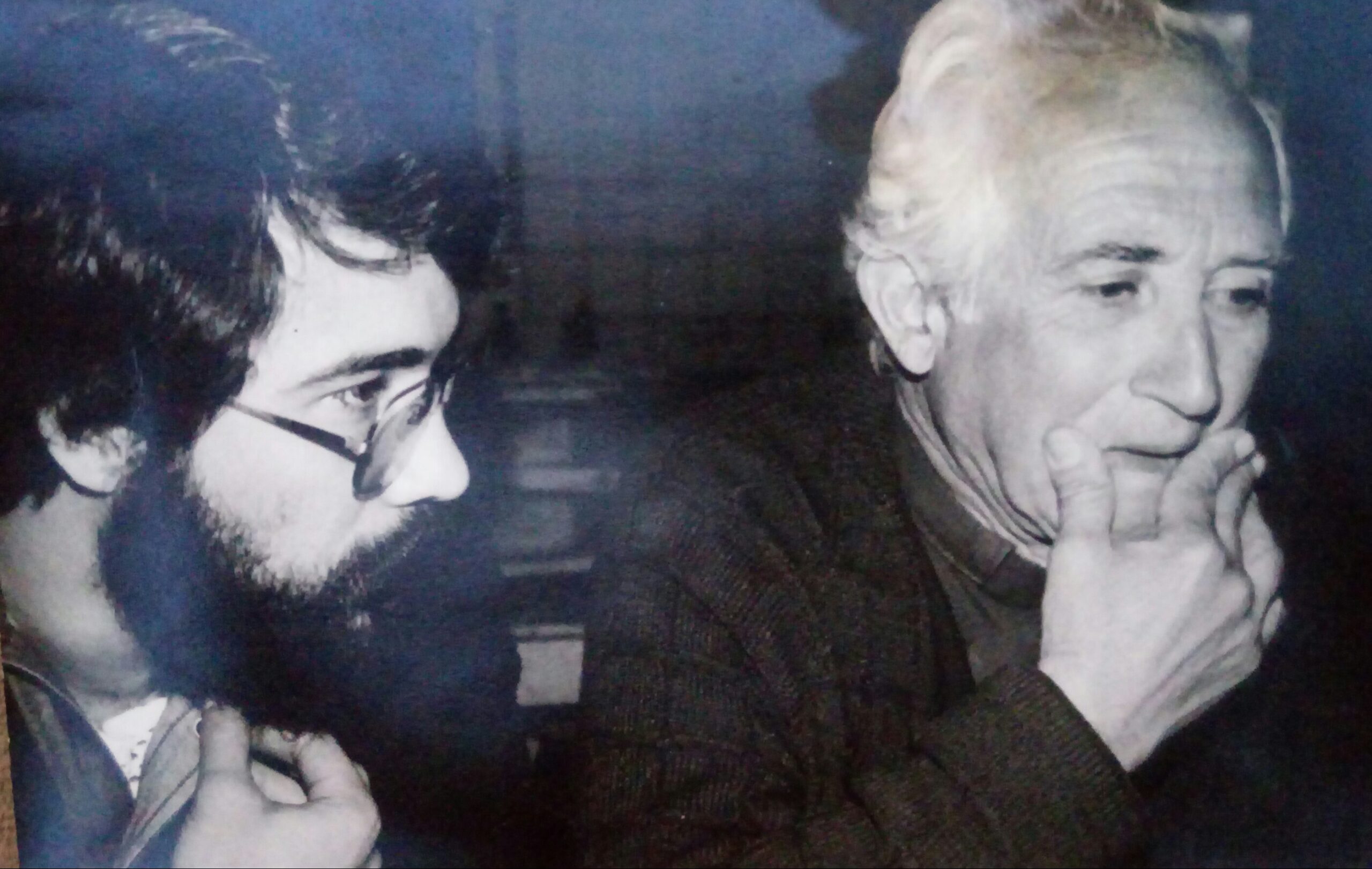

En uno de ellos, casi 20 años después de los sucesos, pude compartir, junto a un grupo de jóvenes ávidos de reconstruir y conocer aquella particular historia, una tarde completa junto al cura. Con la misma humildad y paciencia de siempre nos contó cómo él había vivido aquellos hechos, pero también habló de su presente, de su historia junto a Angelelli, con quien estuvo reunido la noche anterior a que lo asesinaran. De su pasión intacta por el Cristo de los pobres, de su esperanza por un futuro más justo.

No alcancé a preguntarle si para él aquello había sido una derrota del pueblo cañadense, que pese a todo, no pudo retenerlo en la ciudad. Tampoco sé cuál hubiese sido su respuesta.

Pero a 50 años de aquellos hechos, cuando su ejemplo y su figura siguen siendo un faro para las futuras generaciones, cuando su pensamiento sigue tan vigente y los problemas del país y del mundo siguen siendo tan similares, no parece tan importante eso.

Quizás para explicarnos y valorar lo que pasó, sea mejor volver a la cita de Leopoldo Marechal con la que inauguramos esta columna: «El pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda lo que parece muerto o en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar la memoria».

Fotografías: Archivo personal de Mario Chiappino