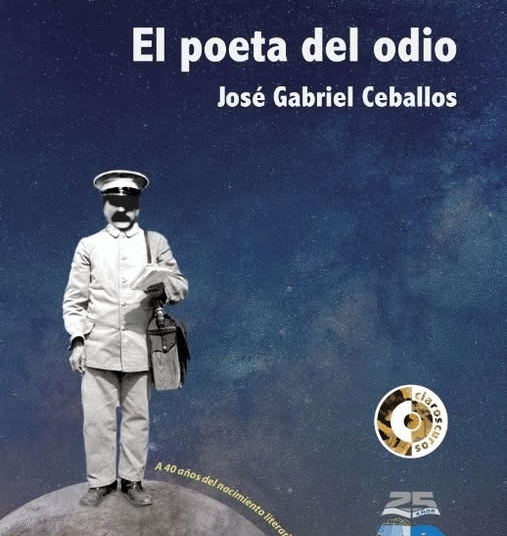

Con El poeta del odio, José Gabriel Ceballos confirma su condición de narrador total: un autor que ha sabido convertir el territorio provincial en materia de tragedia universal. En este libro de cuentos —que da título a uno de sus relatos más memorables—, el escritor construye una geografía moral, un mundo cerrado y autosuficiente llamado Buenavista, donde la pasión, la fe, el arte y el deseo se mezclan con la superstición y el pecado. Heredero de la gran tradición del realismo mágico rioplatense, pero con una mirada propia de nuestra idiosincrasia, siempre a caballo entre lo trágico y lo cómico, Ceballos forja un universo literario que —como el Macondo de Gabriel García Márquez— trasciende sus propias fronteras: no es un lugar, sino una condición del alma.

Cuento por cuento

Esta no es la primera serie de relatos que ocurren en ese sitio legendario que crea el autor. En los cuentos ambientados en Buenavista, ese territorio imaginario donde la superstición, el erotismo, la fe y la miseria moral se entrelazan, asistimos a una revelación: la del pueblo como espejo del alma humana. Cada relato —desde “De los trágicos caminos del arte” hasta “De los poderes de Onán”, pasando por “Un fantasma voyeur”, “El poeta del odio”, “Lutero Pedrozo, taxista” y “Curiosa historia de sexo y salvación”— se inscribe en una misma cartografía simbólica. Buenavista es una geografía cerrada sobre sí misma y, a la vez, permeable a todos los vicios y virtudes de la especie.

En ese espacio detenido, donde el tiempo parece un círculo y las pasiones se pudren lentamente, los personajes viven atrapados en su propio deseo, en su fe torcida, en su destino inmodificable.

La sátira política: “Beneficios de la democracia”

El libro se abre con “Beneficios de la democracia”, una fábula política en tono de comedia negra. En el pequeño Buenavista, una elección provincial termina en empate y el destino del poder depende del voto local. Los candidatos, desesperados, inundan el pueblo de dádivas: bicicletas, vestidos, relojes, muebles, electrodomésticos. La población, cómplice y fascinada, finge indecisión para seguir recibiendo beneficios de ambos bandos. Ceballos describe con una ironía corrosiva la corrupción del voto, pero sobre todo la del alma colectiva. La democracia, en Buenavista, se convierte en un carnaval moral donde todos mienten y todos ganan —hasta que ya nadie cree en nada.

El arte y la corrupción del espíritu

En “De los trágicos caminos del arte”, Ceballos narra la historia del exconvicto Herminio Paredes, que tras salir de prisión se convierte en pintor bajo la guía de un profesor de arte mediocre y oportunista. Su talento, inicialmente visto como redención, deriva en un delirio de sangre cuando el artista asesina para “dar fuerza” a su obra. El crimen y la estética se confunden en un descenso moral que convierte al talento en enfermedad. El arte, que debería redimir, se vuelve el vehículo del mal: la creación como prolongación de la violencia. El pintor, guiado por la hipocresía de su mentor, encarna la paradoja del genio que sólo puede afirmarse en la destrucción. La ironía es feroz: el arte, motor de la sensibilidad humana, se convierte aquí en su ruina.

El deseo y el castigo

En “Un fantasma voyeur”, el refinado Miguelito el Dandy se casa con la viudita de un acaudalado, sin sospechar que el difunto regresará del más allá para observar —y dirigir— sus actos íntimos con la esposa. El espectro exige su espectáculo de placer y castiga al vivo con la impotencia y el alcohol. La carne es escenario de una venganza metafísica: la sexualidad, observada desde el más allá, adquiere una dimensión grotesca y trágica. Como en una parábola infernal, el deseo deviene castigo, y la culpa, expiación imposible. En Buenavista, el placer nunca se ofrece sin la factura del dolor.

El odio como destino

En “El poeta del odio”, el resentimiento se transforma en un principio metafísico. El cuento sigue a Véspero Trinidad, un humilde cartero que gana un premio nacional por su poesía y regresa al pueblo esperando reconocimiento. Pero en lugar de homenajes encuentra el desprecio y la indiferencia. Esa humillación lo sumerge en un espiral de rencor que destruye su obra y su mente. Trinidad, el poeta maldito, resume la tragedia del artista que convierte su herida en poética y su fracaso en misión. Su enemistad con el pueblo, su aislamiento y su descenso a la locura son la forma más pura del desamparo. Allí donde García Márquez hacía florecer la nostalgia de Macondo, aquí florece la amargura: Buenavista es el reverso oscuro, la patria del rencor.

El mito del trabajo y la fe en lo inútil

“Lutero Pedrozo, taxista” narra la obsesión de un hombre por su oficio, la pureza llevada hasta el delirio. Pedrozo, heredero de una pequeña fortuna, abandona la carrera de abogado para dedicarse a su taxi con fervor religioso. Lo limpia, lo pule, lo adora. En un episodio que roza la tragedia, su furia por un niño que ensucia el auto casi lo lleva a la catástrofe. Pedrozo ama su taxi con la devoción de un sacerdote; lo cuida, lo defiende del mundo. En esa pasión desmedida por un objeto se condensa una ética: la fidelidad a la vocación como salvación y como condena. En el fondo, el relato indaga en la frontera entre la dignidad y la locura, entre la obsesión y la fe.

El erotismo como salvación profana

En “Curiosa historia de sexo y salvación”, un narrador anciano conserva unas cartas eróticas atribuidas a la Colorada Viterbo, peluquera sensual y devota, famosa por sus amores en Buenavista. Las misivas, supuestamente escritas para confesar sus pecados a un cura, son en realidad un festival de deseo, ironía y transgresión. El narrador, enfermo y envejecido, las lee para combatir su miedo a la muerte: cada carta se convierte en una forma de resurrección. El deseo se vuelve aquí antídoto metafísico: mientras el cuerpo muere, la imaginación erótica mantiene viva la llama de lo humano. En ese contraste entre la decadencia del pueblo y la vitalidad de las fantasías, el cuento traza una idea conmovedora: la literatura —aun la más impura— puede salvarnos del olvido.

La fe y la perversión

“De los poderes de Onán” cierra el ciclo con una alegoría terrible sobre el pecado y la superstición. Saturnino Vidal, un viudo atormentado por las apariciones de su esposa muerta, busca explicaciones en el espiritismo. Un médium le revela que el alma de la mujer está retenida por la lujuria de un excriado que se masturba evocándola. Vidal, devastado por la culpa y el horror, se quita la vida intentando liberar a su esposa del ultraje. El cuento mezcla religiosidad, deseo y horror metafísico en una parábola sobre la imposibilidad de la pureza. Buenavista se revela entonces como un territorio donde lo sagrado y lo obsceno son dos caras del mismo misterio.

Dos relatos completan la trilogía temática de “los trágicos caminos” —arte, amor y fe— que Ceballos utiliza para mostrar las tres formas de extravío del espíritu humano: la creación, el deseo y la religión.

En “De los trágicos caminos del amor”, Ceballos explora el sentimentalismo como forma de autodestrucción. La historia gira en torno a un funcionario gris y viudo, que revive su juventud cuando se enamora de una muchacha mucho menor que él. La relación, nacida del deseo de redención, se convierte en un círculo de dependencia y humillación que lo arrastra a la locura. El autor desnuda el impulso amoroso no como experiencia luminosa, sino como un abismo donde se confunden ternura y degradación. El amor, como el arte, en Buenavista termina siendo un camino hacia la ruina.

“De los trágicos caminos de la fe” aborda la religiosidad en su costado más siniestro. El protagonista, un devoto obsesionado con la pureza espiritual, emprende un ritual cada vez más extremo para “acercarse a Dios”. Su búsqueda termina en una forma de delirio místico que lo enfrenta con la blasfemia y la muerte. El cuento, de tono ascético y perturbador, examina cómo la fe puede volverse su contrario cuando se absolutiza. En Buenavista, creer demasiado es otra manera de perderse.

El universo de Buenavista

A lo largo de estas historias, se advierte un tono de ternura irónica que suaviza el dramatismo sin despojarlo de hondura. Ceballos observa a sus criaturas —culpables, devotas, lujuriosas, obsesivas— con una mezcla de compasión y burla, de piedad y sarcasmo. Sus narradores parecen comprender que el mal no es más que una forma del desamparo, y que incluso los actos más sórdidos pueden esconder un anhelo de belleza o redención. Esa mirada tierna, casi cómplice, vuelve soportable la tragedia y nos permite ver en cada personaje no un monstruo, sino un semejante. En esa alquimia entre la ironía y la misericordia reside una de las mayores virtudes del libro.

A lo largo de todos estos relatos, Buenavista se consolida como un universo total, una geografía moral donde las pasiones humanas se repiten con variaciones de tragedia, humor y espanto. Al igual que Macondo en la obra de Gabriel García Márquez, Buenavista es un microcosmos autónomo, autosuficiente, regido por sus propias leyes físicas y morales. En ambos mundos, los personajes viven en una tensión constante entre lo real y lo fantástico, entre lo humano y lo divino. Pero si Macondo es el territorio de la memoria y la melancolía, Buenavista es el de la culpa y la obsesión. En el primero, el tiempo es un espejo; en el segundo, una herida.

La literatura como condena y redención

El conjunto de cuentos que transcurre en Buenavista constituye una suerte de Biblia profana del alma argentina interior: supersticiosa, sensual, moralista y profundamente trágica. Su autor crea un espacio literario de densidad simbólica, donde cada historia se espeja en las otras y el pueblo mismo adquiere conciencia. La escritura, precisa y cruel, convierte lo cotidiano en mito y lo grotesco en verdad poética.

En definitiva, Buenavista es un territorio donde la humanidad se revela con todas sus contradicciones. El mundo imaginario se vuelve más real que el real, pero aquí el milagro es sombrío: el milagro del pecado convertido en arte.